Sur le site du Muséum National d’Histoire Naturelle, l’étourneau est présenté comme suit : « bruyant, vorace, volant et vivant en bandes nombreuses…il vaut décidément mieux ne pas avoir l’étourneau sansonnet pour voisin ».

De par leurs déplacements en bandes importantes, l’acide urique de leurs fientes endommage ce sur quoi elles tombent.

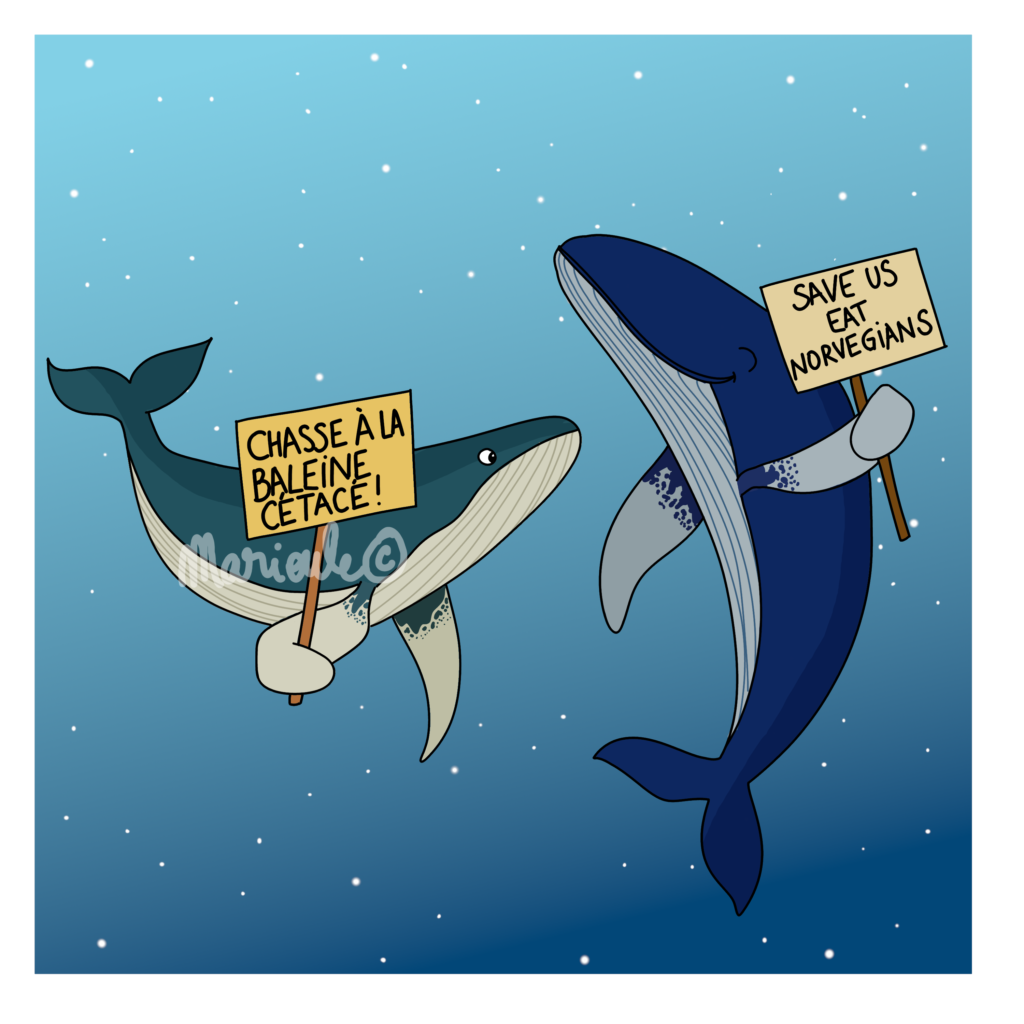

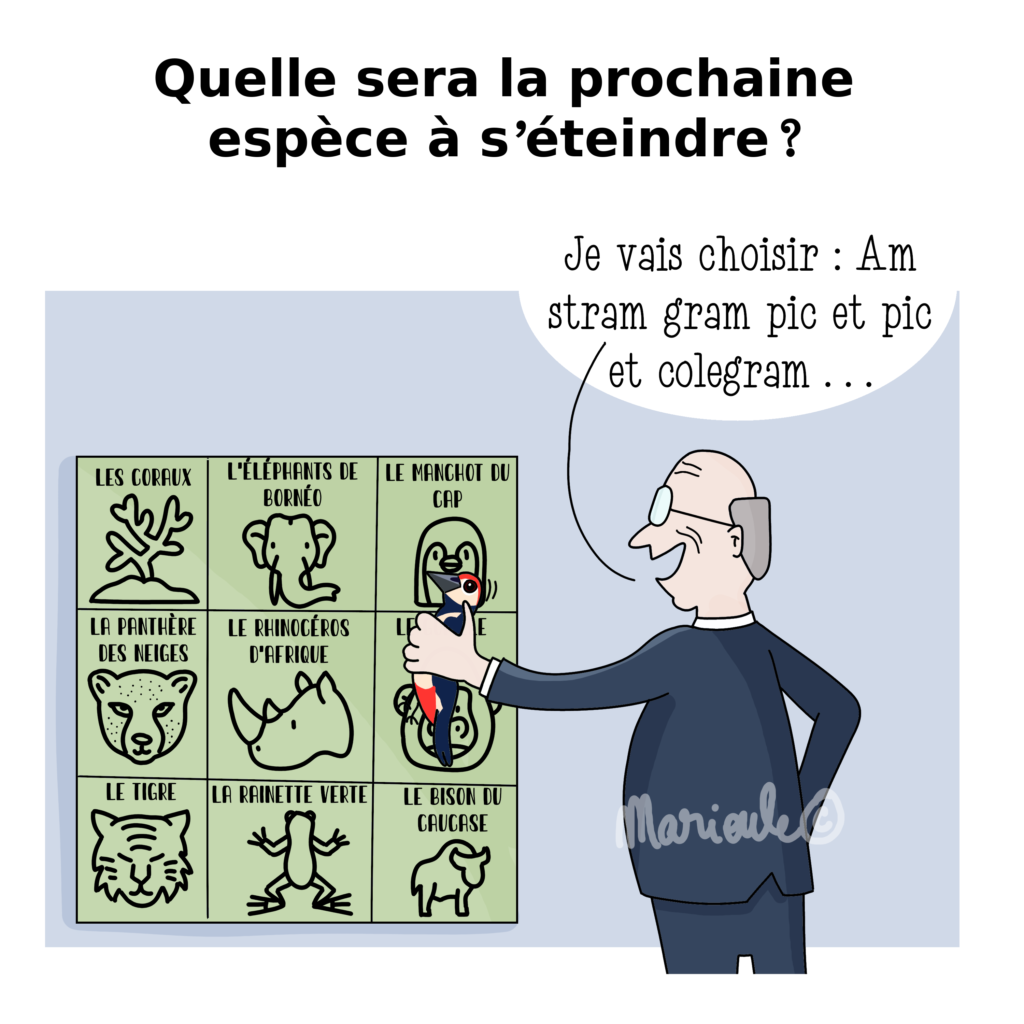

L’étourneau est une espèce chassable qui peut être tuée en nombre illimité par tout chasseur disposant d’un permis. Il est également classé espèce susceptible d’occasionner des dégâts dans 33 départements, ce qui signifie qu’il peut faire l’objet de battues ou d’actes de destruction.

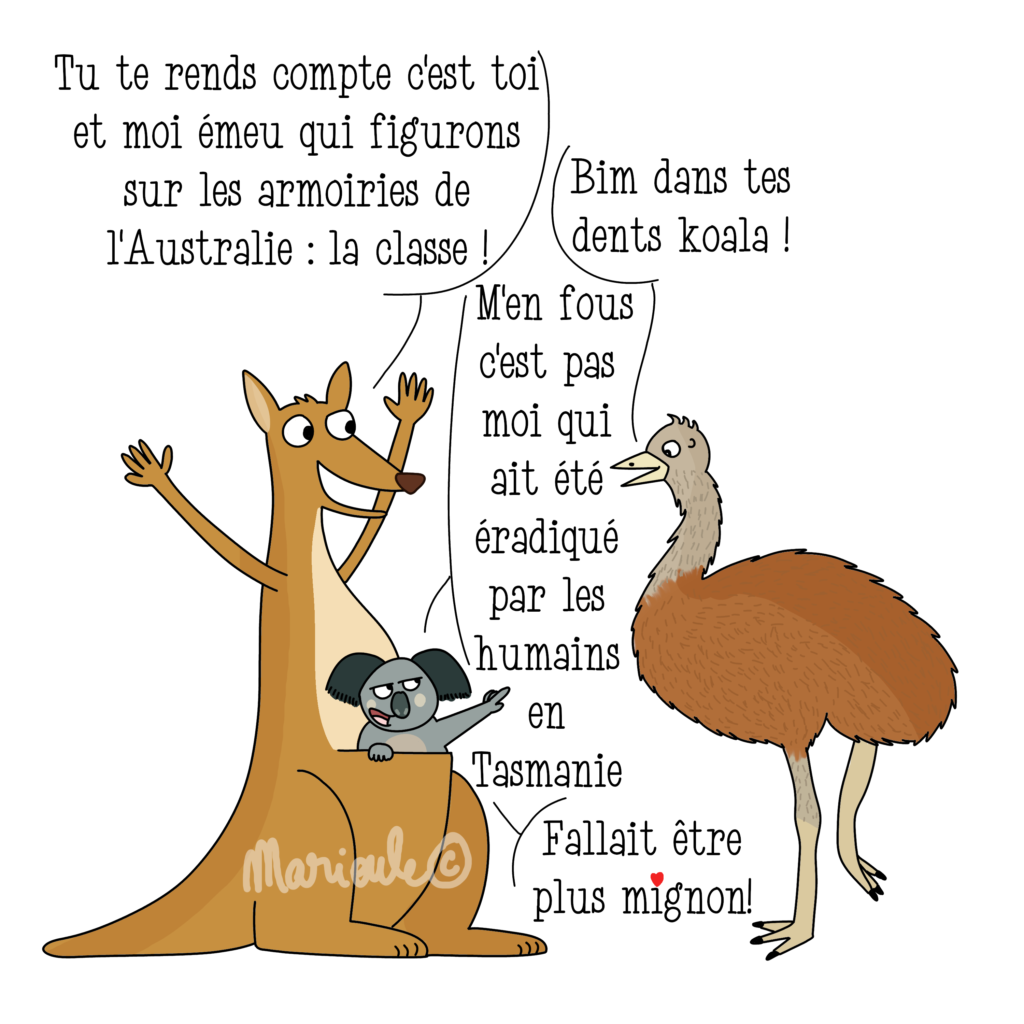

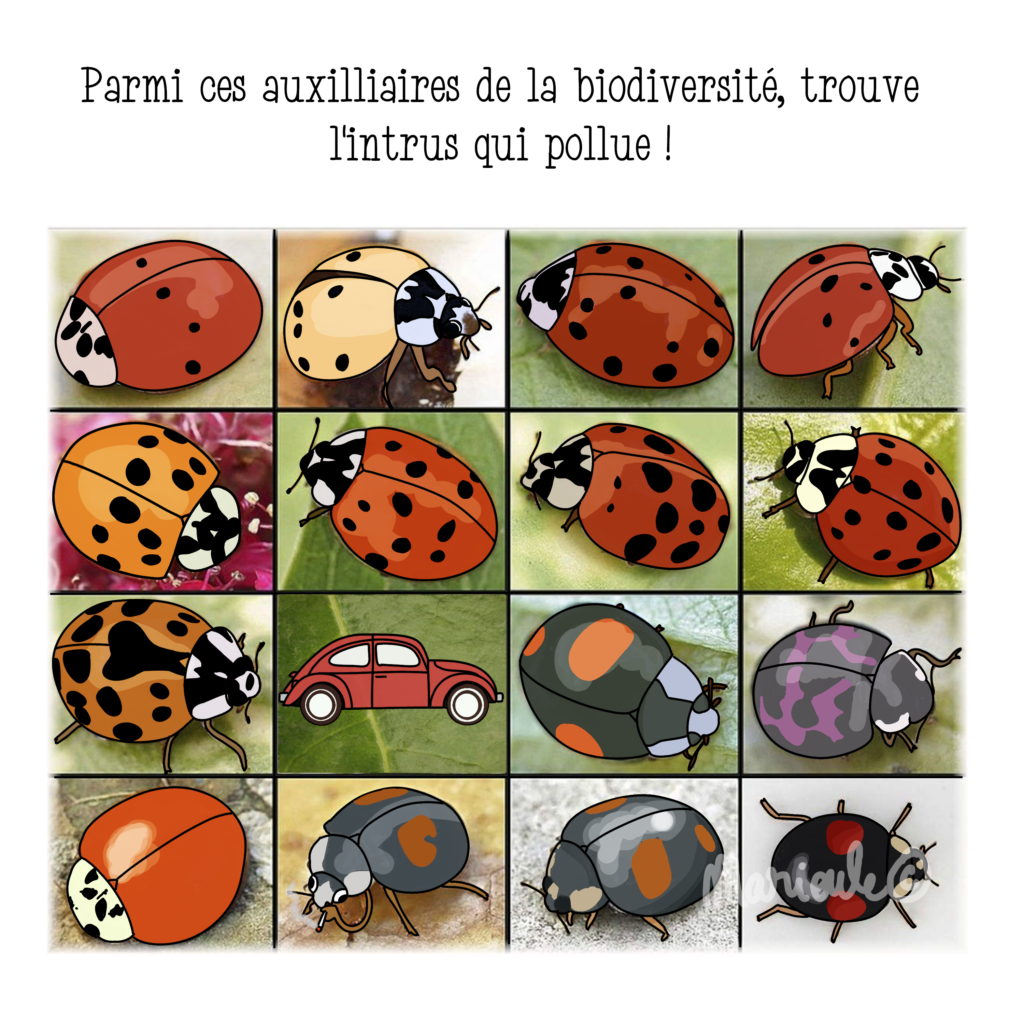

Pourtant par son alimentation l’étourneau joue un rôle essentiel dans la régulation des insectes ravageurs des cultures , la dissémination des graines ainsi que la pollinisation des plantes.